壁内結露の怖さ 気象条件を考えたリフォーム

ただ今ある建築雑誌から依頼を受け、

地域の気象条件を考慮したリフォームという題材で原稿を書いています。

三八、八戸地域の気象条件で考慮すべき気象条件は、ずばり「ヤマセ」だと思います。

ヤマセとは、6月から9月ごろにかけて太平洋から吹いてくる偏東風で、オホーツク海の海流の影響を受けた湿った冷たい風の事です。

これが吹くと一気に気温が低下し湿度が上がります。

原稿を書くにあたり八戸と仙台と東京の気象条件を調べてみると、

八戸は年間を通して

・仙台や東京より平均気温が低く

・仙台や東京より湿度が高く

・仙台や東京より風が強い

という気候だと言う事がわかりました。

ヤマセが吹くと冷たい風で建物表面が冷やされ、かつ風速がある為により表面温度が下がり、

そこに湿気を含んだ空気が入り込むわけですから、結露してしまうわけです。

建物にこのヤマセが影響を及ぼさないわけはないのです。

一般的に私たちは結露すると乾燥させようとして窓を開けます。

しかし、ヤマセが吹いている状態では、外気はすでに多湿状態になっているため、

この空気を室内にいくら取り込んでも乾燥はあまり進みません。

したがって、結露を抑えるためには

室内を暖房する(飽和水蒸気量を増やす)か

室内を除湿する(飽和水蒸気量以下にする)

事を行う事が必要です。

しかしながら、家では別の問題も発生します。

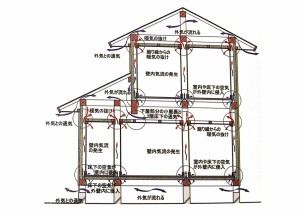

床下換気口から家の床下に入った空気は壁の中を通って天井に抜けて行きます。

床下は暖房も除湿もしようがありませんが、一方で年中日が当たらない環境です。

しかも、床下の換気はいくら換気口があっても、外気の湿度が高い状態では

つねに湿気が補充されている状態になります。

したがって結露します。

水抜き栓の点検口から断熱材を触ると濡れている

断熱材の表面の紙が腐って垂れ下がっている

先日完成した現場では床下だけではなく

壁に結露の影響と思われる被害がありました。

既存のグラスウールは厚みが50mm

剥がしてみると外壁用の下地も桟も腐っていました

最初は雨漏りかと思ったのですが、それにしても広範囲に腐っています。

雨漏りならひどい所とそうでないところの差がはっきりしているだろうと言う事と、

建物の形上雨漏りが考えにくい場所です。

したがって、雨漏りと言うよりも結露水の仕業ではないかと考えています。

断熱材の厚みも壁の厚みより足りず、恐らく床下からの空気は壁内を走っていたでしょうし、

グラスウール断熱材の表面で滞留しながら、冷やされた壁(モルタル壁)で結露してしまっていたと考えられます。

断熱材の充填方法や厚みで壁内で十分に充填すれば、

壁内を気流が走る事はなく、壁内結露は幾分か防げた可能性もありますが、

ヤマセの悪条件であれば、壁内断熱材の気流止めだけでは厳しいのではないか?

と考えています。

それに対する対策はまた書きます。

お客様の立場に立って考える事。簡単な様で難しいです。お家のお困りごとを理解して、最後の最後まで考え抜き、手をつくす。この人と出会えて良かったと感じて頂き、一生のお付き合いができるよう心掛けています。

店長日記

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 1月 | ||||||

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

キッチン

キッチン 風呂

風呂 洗面所

洗面所 トイレ

トイレ LDK

LDK 屋根

屋根 エクステリア

エクステリア ペット

ペット